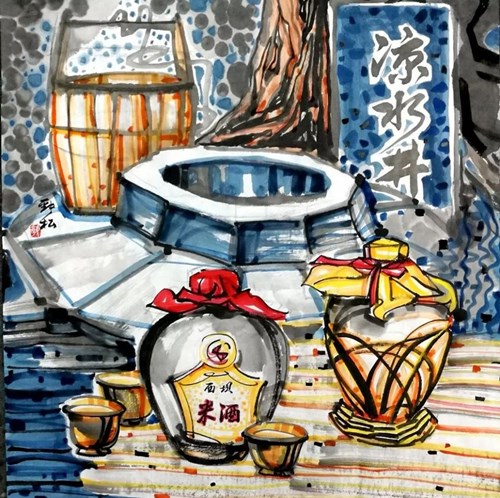

记得小的时候天刚麻麻亮,父亲便坐车去兴平城区的农贸市场的商铺里要买做醪糟的材料,有酒曲和做江米,江米不仅要物美还要价廉,因为父亲是常客且用量大,同那些商铺的老板都认识,在逐个经过删选后,父亲还是在常去的那家,量了几大袋江米,配了一些酒曲,酒曲是醪糟重要的引子,醪糟好不好酒曲占着很重要的位置。

那时候放学,奶奶就和妈妈在厨房里忙着淘洗江米,不敢浪费一粒,淘洗后再泡到盆里过一夜,直到米粒可以用手捏烂,然后放到大锅里蒸。刚出锅的江米,夹杂着柴火蒸出来的米粒有着浓浓的米香味,我会忍不住捏上一把塞在嘴里,品尝一番,味道可没有闻起来那么好,蒸好的粳米再用凉水过几遍,最后自然晾凉,然后放到陶瓷盆里,中间要挖一个深深的洞,盖上篦子捂上棉被,放到奶奶的烧炕上,开始发酵,酒曲通过恒温的发酵,淡淡的酒香味道,随着时间的推移从起初的小房间,然后飘到了院子里,鼻子尖的大老远便能闻到浓浓的酒曲味道,引来了我儿时的许多玩伴,经过3天的恒温发酵,掀开盖在陶瓷盆上的棉被,米酒香味也更加浓了,原先掏的深洞里面盛满了米酒,这时候我和哥哥姐姐们,拿着大饭勺,舀上一大勺,你争我抢的换着喝,触到味蕾的是甘甜中掺着酒香,醇香可口,酒量小的当时就变红了脸,这时候奶奶就会把我们通通赶到一旁,笑着说:别喝醉哩,脸都变成猴屁股了,用筷子戳戳,酒香更浓,父亲和爷爷就会把盆抬到厨房里放凉。

醪糟,甜醪糟,不掺水的甜醪糟......伴随着父亲的叫卖声,父亲的那辆二八自行车,后座是用两个用钢筋焊成的桶架子,桶里面装满了醪糟,家里离西安城区有54公里的路程,听父亲说他骑着自行车得用差不半晌午的时间,因为要赶着卖个好价钱,天刚麻麻亮父亲就得骑着自行车出发,听父亲说:“他有很多的固定客户遍布西安的大街小巷,听见他的叫卖声,哪些买醪糟的他们就等在窗户上,用绳子把碗掉下来,他用称称好后,也没有找父亲看会不会缺斤少两,他们再用绳子把钱装到袋子里放下来,他说:“我可是村里卖醪糟的人回来的最早的呢。”

慢慢地父亲不再卖醪糟,有了卖窗纱、贩棉花的生意,去了村里当干部,这一晃便也有了20余年,那辆二八自行车紧紧的挨着老屋快要倒塌的糊基墙上,醪糟桶的架子也静静地在旁边陪伴着,我也再也没有喝过像小时候那样好喝的米酒,家乡的四季变化,我也是知道最迟的一个了。 (化产一车间 张瑶)

陕焦化工微信

陕焦化工微信