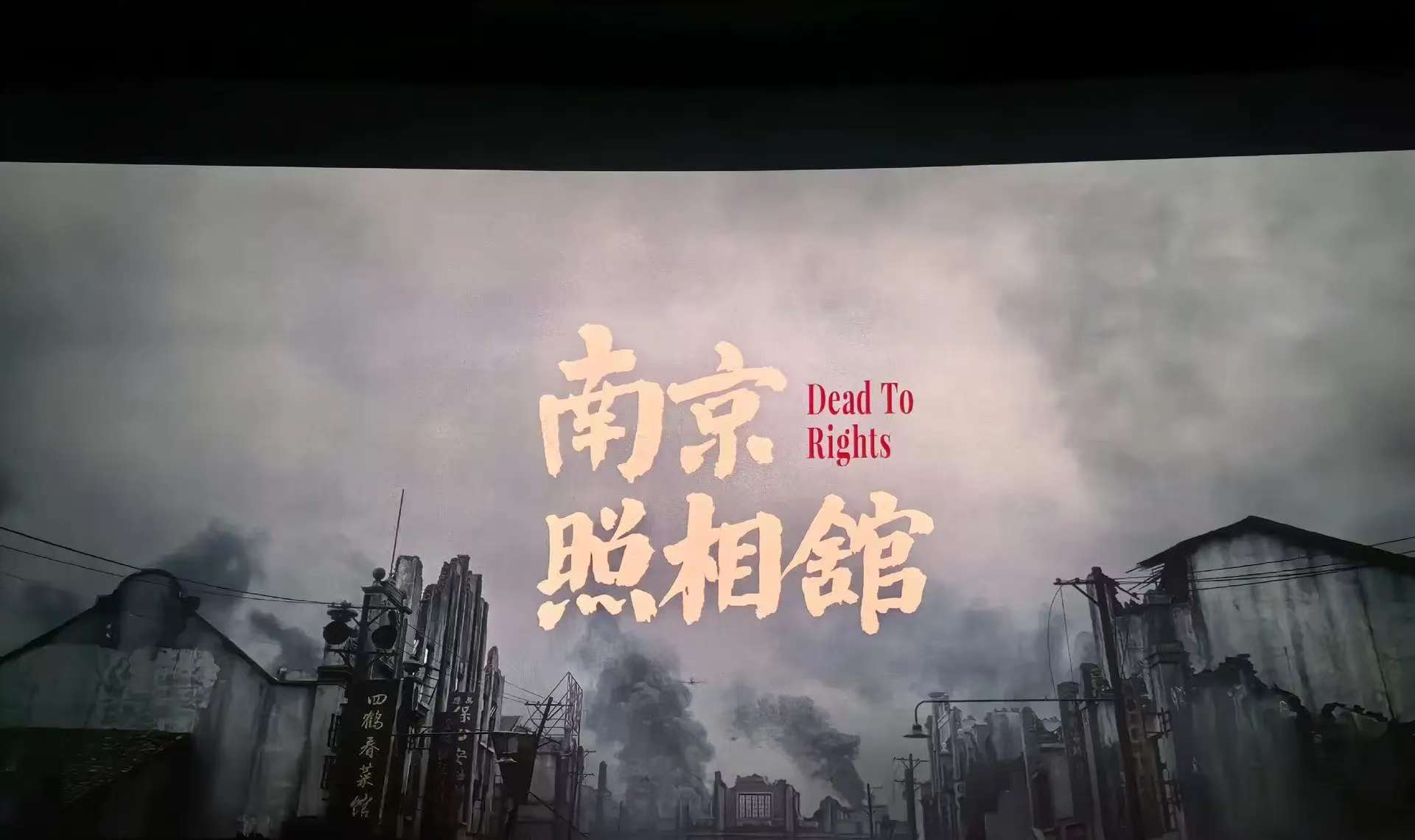

当最后一帧胶片在光影中淡去,《南京照相馆》留下的不只是眼角的温热,更有一份沉甸甸的共鸣。它用镜头完成了一次最动人的“显影”,让一座城市的记忆、几代人的故事,在暗房的红光里渐渐清晰。作为一部以“照相馆”为切口的电影,它早已超越了简单的叙事,成为一封写给南京的立体情书,一堂生动的宣传人教学课,更是一次让观众与“时光”直面相逢的情感共振。

影片最妙的“宣传点”,在于它找到了一个人都能代入的情感入口--照相馆。无论是泛黄的全家福里祖母盘起的发髻,毕业照上少年青涩的面庞,还是结婚证上父母略显拘谨的对视,几乎每个观众都能在那些定格的瞬间里,找到自己家庭的缩影。这种“私人记忆的公共化”处理,让南京这座城市从地理坐标变成了情感载体。我们看到的不仅是秦淮河畔的老馆、新街口的变迁,更是每个普通人在时代浪潮里,借由一张照片留住的温柔与倔强。

导演镜头的语言里充满了“显影”般的细腻。老相机齿轮转动的咔嗒声、相纸浸入显影液的涟漪、摄影师调试灯光时的专注眼神,这些带着温度的细节,把“慢”的美学重新拉回快节奏的当下。当数字时代的我们习惯了手机拍照的即时性,影片却用一张照片从拍摄到冲洗的全过程告诉我们:那些需要等待的、带着手工温度的记录,才更懂时光的分量。这种对“仪式感”的还原,恰恰击中了现代人对“认真生活”的向往,成为影片最具感染力的情绪出口。

而南京这座城市的“出镜”,更是教科书级的场景叙事。老门东的青石板路映着照相馆的木质招牌,颐和路的梧桐叶落在等候取片的自行车筐,长江大桥的轮廓在老照片的背景里若隐若现......这些地标不再是冰冷的建筑,而是故事的参与者。它们见证了照片里的人从孩童长成老者,也见证了照相馆在数字浪潮中从门庭若市到的坚守如初。这种“城市与人共生”的呈现,让本地人看见乡愁,让外地人看见向往,更让影片拥有了跨越地域的情感穿透力。

影片的深层价值,更在于它暗合了当下社会对“记忆”的珍视。在信息爆炸的时代,我们总在追逐新的风景,却常常弄丢了回头看的勇气。《南京照相馆》用一个个“照片背后的故事”提醒我们:那些被定格的瞬间,不是过去的终点,而是未来的起点。就像老摄影师说的“每张照片都是时光的标本”,影片本身也成了一部关于“留住”的标本,让观众在90分钟里,完成一次与自己、与家人、与城市的温柔对话。

如果你想找一个理由走进影院,那么《南京照相馆》会给你最朴素也最有力的答案:它或许没有跌宕的剧情,却有能让你想起外婆抽屉里那本相册的魔力;它或许没有宏大的叙事,却能用一张照片的厚度撑起一个时代的温度。这不仅是一部电影,更是一次让时光“显影”的机会。当灯光亮起,你会带着更柔软的心情,去看看身边的人、脚下的城,因为你知道,每个平凡的瞬间,都值得被认真记住。

(浩海煤化:何婷)

陕焦化工微信

陕焦化工微信